中超赛程调整 国家队集训优先备战世预赛

在当前阶段,国内职业联赛的赛程调整再次成为焦点。随着中国国家男子足球队(以下简称“国足”)迎来新一轮世预赛备战周期,中超联赛明确对比赛日程进行了优化调整,以保障国家队集中训练及全员备战时间。此次调整不仅是联赛与国家队“让路”机制的延续,也反映出中国足球在战略层面对国家队任务优先性的再确认。赛程变动涉及多轮比赛提前或延后、联赛中断窗口拉长、国脚参加俱乐部与国家队任务衔接优化,因而对于俱乐部、球员、联赛品牌乃至整个足球生态均产生了深远影响。本赛季,此类调整或将推动联赛、国家队备战机制的进一步融合,为中国足球在国际赛场上的竞争力提升提供新的支撑。

1、赛程调整背景与决策机制

赛程调整的背景主要源于国家队备战世预赛 “18强赛”阶段,联赛时间需要为集训让出空间。中国足协与中超公司在与各俱乐部协商后,决定将原定于赛季中段的多轮联赛提前或挪后,以给予国家队充分时间展开备战。

在机制上,此次决策体现了“国家队优先、联赛配合”的整体思路。联赛运营方预先将第 24 轮比赛提前至适合时间段,避免国家队备战期与联赛高密度赛程产生冲突。俱乐部被要求调整内部备战、轮换安排配合国家任务,而足协也给予相应政策空间。

从历年经验看,联赛让路国家队并非新鲜事。过去类似为世预赛、奥运资格赛而暂停或缩短联赛的做法已多次出现。不过,此次调整在规模、提前量与同步配合程度上显得更为系统化,标志着中国足球在制度安排上迈出一定步伐。

2、联赛节奏变化与俱乐部应对

随着赛程调整生效,联赛节奏出现明显改变。原本拟定的连续数轮比赛被压缩,俱乐部在某一阶段可能面临两至三轮密集赛程,随后进入较长休赛期或缓冲期。俱乐部因此需要提前调整训练强度、合理安排球员轮换,以应对特殊赛程所带来的节奏断裂。

对此,不少中超俱乐部通过加强中场轮换、加大对替补球员的使用频率,以及调整外援出场策略来应对赛程转变。例如,在联赛提前阶段,俱乐部可能集中打满数轮,而在国家队集训期则主动让出窗口、保留核心球员以避免体能透支。

不过,俱乐部也面临压力:暂停或错档期可能影响球队竞技状态、球员状态维持及联赛氛围。频繁调整若未妥善管理,可能导致联赛观赏性下降、球队节奏断裂。因此俱乐部需与联赛方、国家队之间保持沟通,制定合理的备战与恢复方案。

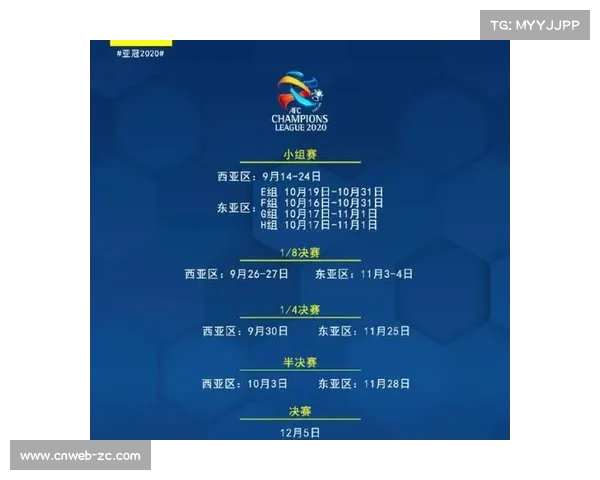

中超积分榜

中超积分榜3、国家队集训优先备战与队伍构建

国家队方面,此次利用联赛调整窗口期进行集中训练,以备战即将到来的世预赛关键阶段。球队在集训期内不仅开展技战术演练,还组织热身赛事、考察年轻球员,力图在整体战术体系、球员体能状态、心理准备等方面做好充分准备。

集训优先安排体现出国家队对备战任务的高度重视。主教练提出,在新阶段中将进一步提拔表现突出的年轻球员,打破既往主要依赖老将的局面。与此同时,球队也在俱乐部与国家队任务衔接方面作出调整:国脚在完成俱乐部阶段后,可更快进入国家队,无需重复等待,从而提升整体准备效率。

这种以国家队为中心的备战体系在实际运作中既有优势也有挑战。一方面,延长集训、集中备战有助于战术执行与队伍默契提升;另一方面,长期脱离俱乐部环境也可能导致球员竞技状态断档、联赛节奏感弱化。因此平衡好两者关系成为关键。

4、影响与趋势:联赛、国家队、产业三维解读

此次赛程调整不仅影响球队与球员,也对联赛品牌、球迷体验、产业运作带来连锁效应。从联赛视角看,调整虽然为国家队提供支持,但若频繁中断可能削弱联赛持续性与市场化节奏,对商业价值构成冲击。

从国家队视角,优先备战带来的好处是显而易见的:战术准备时间更充裕、队伍磨合更深入、年轻球员机会更多。但从长期来看,若俱乐部与国家队二者协调不力,可能出现“联赛弱化、国家队短期提升”的非理想状态——即国家队暂得益,而联赛发展倒退。

从产业与趋势角度,此类赛程调整反映出中国足球在制度层面正在向“联赛-国家队一体化”方向迈进,联赛与国家队之间的壁垒正在削薄,配合机制更加系统化。这为未来足球产业链的协同发展提供了新样本,同时也提示业界需要探索更为可持续的联赛与国家队互动模式。

总体来看,赛程调整将国家队备战置于更优先的位置,从而在制度层面体现了国家队任务的战略级别。同时,俱乐部、球员与产业链各环节也在重新适应这一变化,赛程节奏、备战体系、竞技状态都在同步调整。

展望未来,这一变化意味着中国足球正朝向更系统性的运营模式转型。建议联赛方与俱乐部在赛程设计、球员使用、休息恢复等方面构建明确机制,国家队则应持续推进体系化、年轻化,产业方需以赛事稳定为基石,构建商业可持续路径。只有三者协同,才能真正提高国家队竞争力,同时维护联赛的健康发展趋势。